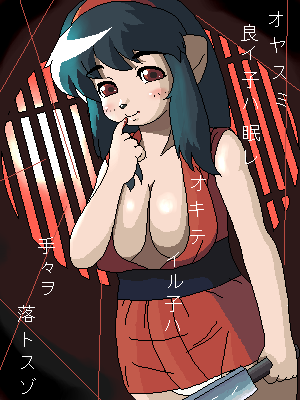

| 自らの人生にケリをつけようと分け入った山中で、私は彼女と出会った。 彼女との生活で、生きる希望に胸が満ちていた。 街に下りたら、また事業などしてみるのも良いだろう。その時は彼女も街へ呼んで・・・・・。 などとこれからの自分の人生に夢を馳せ、少ない荷物をナップザックにつめる。 下山のことを伝えた。 寂しそうな表情の彼女を見たとき、心苦しいような、しかし嬉しいような気持ちになった。 迎えに来る、とはまだ言えないけれど、彼女に救われた命。かならず恩を返すと心に誓った。 彼女の持っているものが目に入った。大振りの鉈だ。そういえば薪が少なくなっていた。 「これから、薪割りですか?」 「ええ・・・・・それに今晩の食事の用意もしなければなりませんの。」 彼女の作る料理は慈しむ様な優しい味付けで、それが思い出されるのか口中がわずかに唾で湿った。 「では、私にも何か手伝わせてください。」 それを聞くと彼女はニコリと微笑んだ。 彼女の笑顔を見ると、後ろ髪を引かれる様な思いにとらわれ、強固なものと思っていた決心が甘く痺れてしまう。 「じゃあ・・・・重いと思いますが、その玄関を開けてくださいますか?」 そういえば、立て付けが悪いのか玄関はとても開き難いようで、彼女はいつも難儀しているようだった。 ガタガタンガタガタギギギガギギ・・・・・・・ 想像以上に開け難い。 しかしこの扉はやたらと汚れているような気がする。扉を掴んだ指が、鉄臭い埃のようなもので赤黒く汚れていく。 後ろで 何かを 振り上げる 気配が する |

|